解密田间“白色密码” 筑牢农业绿色根基——崇信县扎实开展农田地膜残留监测工作

为精准掌握农田地膜残留现状,有效防治土壤“白色污染”,护航农业绿色可持续发展。近日,崇信县组织开展了农田地膜残留监测工作。严格按照监测技术规范要求,科学布设监测点位,规范执行采样流程,扎实做好田间调查、样品采集与数据检测等关键环节,全面强化数据质量管控,为农业面源污染治理和耕地资源保护提供了科学依据。

科学布点,绘制监测“一张网”

按照监测技术规范及建立长期连续稳定的农田地膜残留监测网络要求,全县农田地膜残留监测布点覆盖六乡镇,主要分布在大田玉米作物覆膜种植区、设施蔬菜集中区。技术人员通过综合考量地形地貌特征、覆膜作物、地块面积、覆膜年限、回收方式等因素,科学设置5个代表性监测点位,精准掌握全县农田地膜残留状况和变化趋势。

规范采样,扎紧数据“质量关”

技术人员严格遵循相关技术规范与样点布设原则,筛选了地膜投入量、覆盖方式一致的锦屏镇、新窑镇、黄寨镇、柏树镇覆膜作物种植区,在农田未翻耕前开展残膜采样。选取单个地块面积不少于1亩,布设5个采样点25个样方。采用“梅花点”采样法,利用专业工具开挖30 厘米耕作层土壤,筛分离析后收集肉眼可见残膜,装入贴标自封袋,采样后回填土壤恢复原貌,同步详细记录点位、作物等信息,保障样本准确可追溯。

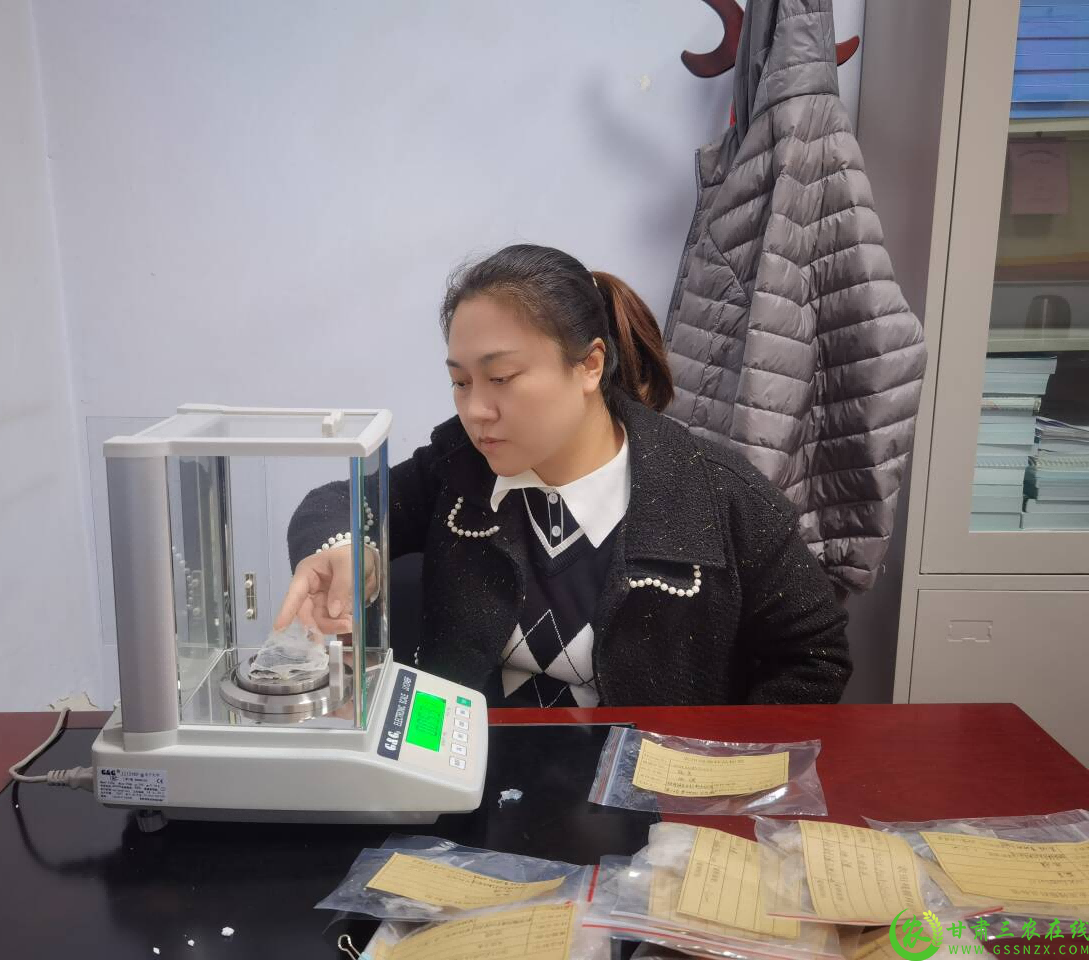

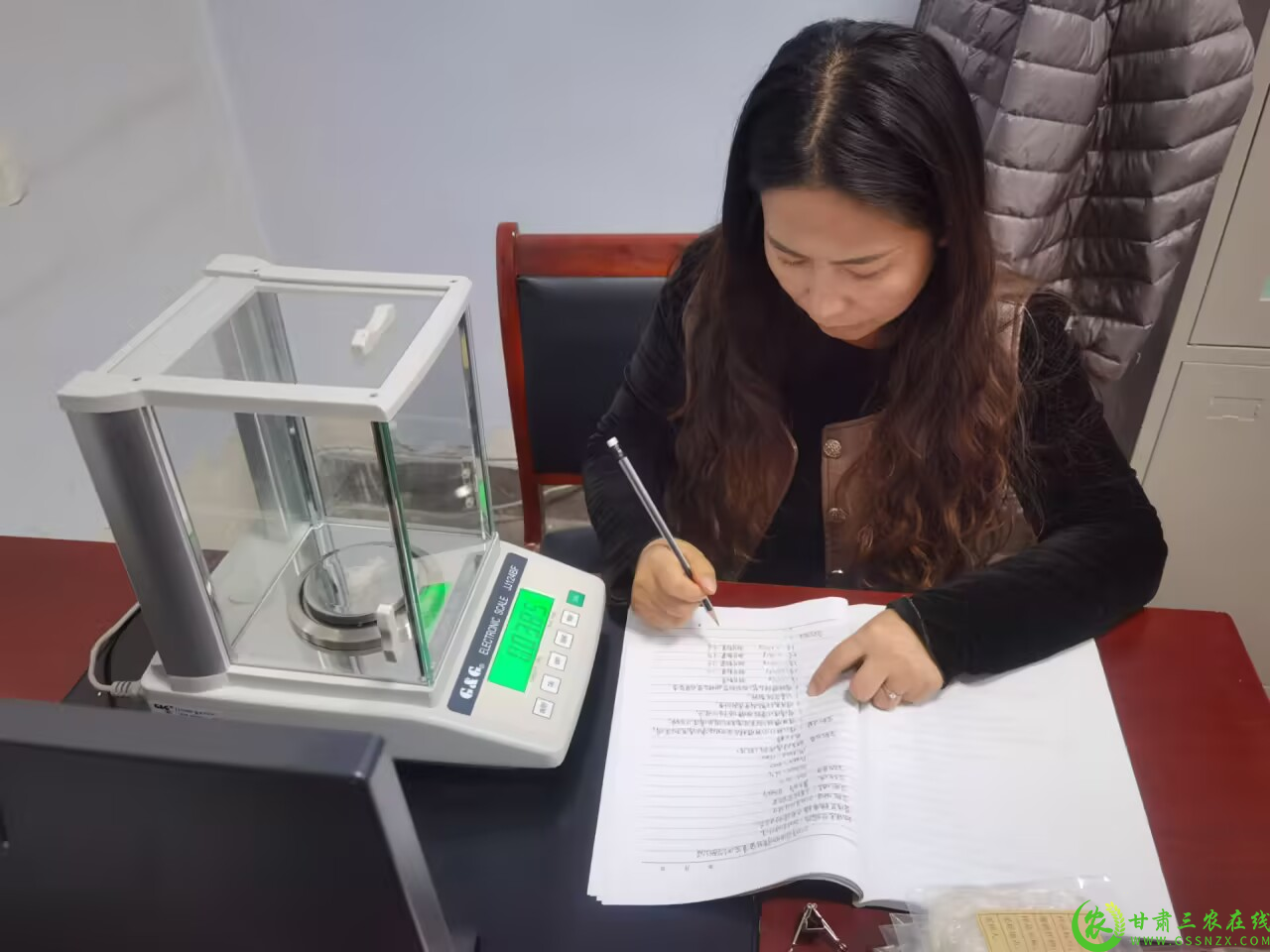

精准实验,贯通监测“数据链”

技术人员严格遵循实验操作标准,将地膜样品浸泡初洗后,经微波清洗器深度清洁,再用滤纸吸干水分精准称量、统计数量,形成“采样-处理-分析-记录”完整数据链,以极致严谨的操作流程保障准确性,筑牢详实数据链根基,为科学评估崇信县地膜残留实况提供科学数据支撑,为地膜治理决策提供了不可替代的量化依据。

善用成果,筑牢农业“绿色基”

此次农田地膜残留监测的有效开展,为系统掌握全县地膜残留实况与变化规律、客观评估农田环境质量、优化农业生产管理措施提供了精准数据支撑与重要参考,更为农业面源污染治理、地膜残留监管及综合防控策略制定了科学依据。下一步,我们将依托监测结果完善地膜残留污染数据库,持续跟踪动态变化,坚守生态优先、绿色发展之路,以精准数据赋能治理决策,确保耕地安全、夯实农业绿色发展根基。

编辑:郑海燕